2020 NOV + DECVOL. 179

건강 이야기

-

테마 건강

아동기 생활습관이 평생 몸 건강·마음 건강 결정

-

테마 특강

과활동성 주의력 결핍장애(ADHD) 바로 알기

-

HIRA 빅데이터

ADHD 과활동성 주의력 결핍장애

-

테마 레시피

구워도 튀겨도 맛있는 대하

-

평가 정보

폐렴 3차 적정성 평가 결과

-

우리 동네 병원

우리 동네 폐렴 진료 잘하는 병원

-

우리집 상비약

흔하게 사용하는 외용제, 성분확인! 유효기간 확인! 사용방법 확인!

심평원 이야기

-

심평 토크쇼

빅데이터실은 무슨 일을 하나요?

-

소통 의료현장

광주광역시 다사랑병원

-

상생현장

연말 분위기 물씬 풍기는 리스 & 꽃다발 만들기

-

특별기획

2020년 HIRA 돌아보기

-

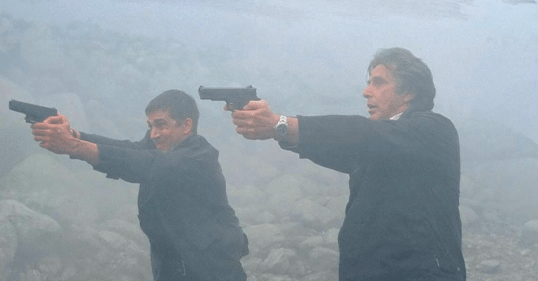

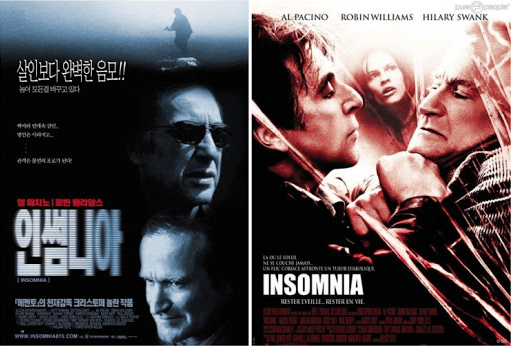

미디어 속으로

영화 <인썸니아> 속 불면증과 수면장애

-

마음연구소

건강 염려도 지나치면 병이다

-

HIRA NEWS

신현웅 기획상임이사 직무청렴계약 체결식 개최 외

-

독자 마당

독자 의견

정책 이야기

-

의약계 안내사항 1

2019년(2차) 결핵 적정성 평가 결과

-

의약계 안내사항 2

2019년(2주기 1차) 의료급여 정신과 적정성 평가 결과

-

의약계 안내사항 3

요양(의료)급여비용 ‘자율점검제’ 항목 안내

-

의약계 안내사항 4

중계시스템으로 진료의뢰 시 e-Form 시스템의 표준서식 제출에 따른 수가 차등화

가판대 이동

다른호 보기