서울대학교병원에서 근무할 때 환자를 보러 병실에 들어갔는데 누군가가 자신의 가운을 붙잡고 놓아주질 않았다. ‘선생님 가운이라도 붙잡고 있으면 병이 나을 것 같아서’라는 환자 말에 가슴속에서 뜨거운 것이 올라오는 느낌이었다고 한다. 의사라는 자리에 주어진 무거운 책임감으로 더 최선을 다해 환자를 봐야겠다고 다짐했고, 지금도 그때 그 마음으로 환자를 대하고 있다. 국내 신장내과 1세대이자 콩팥병 연구의 세계적 석학 김성권 원장의 이야기다.

글 편집실 / 사진 조은선

신장병 연구 분야의 세계적 석학

김성권 원장은 서울대학교병원에서 재직하는 동안 SCI급 연구논문 200여 편을 발표하는 등 임상과 연구 분야에서 기념비적인 업적을 쌓았다. 35년간 50만 명에 이르는 환자를 치료할 만큼 워낙 많은 환자를 만나다 보니 신발이 빨리 닳아 3개월마다 구두를 바꿔야 했다는 유명한 일화가 전해지기도한다. 마치 전설처럼 전해지는 이야기여서 김성권 원장을 만나자마자 ‘팩트 체크’에 들어갔다.

“환자 50만 명을 봤다는 것은 정확한 수치입니다. 제가 EMR이라고 하는 전자차트를 만들었는데 종이 차트를 사용하던 병원이 전자 차트로 전환한 것은 서울대학교병원이 전 세계에서 처음이었어요. 거기서 나온 수치니까 아주 정확하죠. 3개월마다 신발을 갈아 신을 수밖에 없었던 것이 당시만 해도 병원 환자 중 절반이 내과 환자였어요. 지금은 내과가 7, 8, 9층에 모여 있지만, 그때는 병원 전체에 흩어져 있어서 13층을 다 돌아다녀야 했습니다.”

김성권 원장은 엘리베이터를 기다리려면 오래 걸리니까 계단으로 뛰어다니다 보니 뒤축이 더 빨리 닳았고, 아무래도 지금보다는 신발이 약한 이유도 있었을 거라며 웃는다.

김성권 원장은 의과대학에서 신장학을 배운 첫 세대다. 그전까지 의과대학에서 배우는 학문은 해부학, 생리학, 미생물학 등이었는데, 이 세대에 들어서면서 심장학, 신장학 등 장기를 중심으로 가르치는 커리큘럼이 생겼다고 한다.

“우리 윗세대는 학문 위주로 공부를 했어요. 우리 세대에 들어와서 기관 위주, 그러니까 각각의 장기에 대해 공부했고, 지금 세대는 사람에 대해서 배웁니다. 이게 맞아요. 의사는 환자에게서 배워야 합니다. 죽은 사람이 아닌 산 사람에게서 배워야 해요.”

당시만 해도 첨단 의학이었던 신장학 통합 강의를 듣고 신장내과를 선택한 김성권 원장은 신장이라는 장기가 그렇게 복잡하고 힘든 줄 몰랐다고 말한다. 신장병 연구의 세계적인 석학이자 국내 최고의 콩팥 대가로 손꼽히는 지금도 여전히 어렵고, 그래서 더 도전하고 싶다는 것이 김성권 원장의 포부다.

환자는 의사의 스승

김성권 원장과 나눈 대화에서 가장 많이 나온 단어가 ‘환자’였다. 의사의 시작과 끝은 환자이며 환자에게 답이 있다고 확신하기 때문이다. 의대 교수 시절 학생들에게 자주 했던 말도 ‘환자에게 답이 있으니 환자에게서 배우라’는 것이었다. 학생들에게 한번도 반말을 한 적 없는 존경받는 교수였지만 시험문제를 어렵게 출제하기로도 유명했는데, 의학이 얼마나 어려운 학문인지 일깨워주고 싶은 마음에서였다고 한다. 의학을 공부하고 환자를 보는 일에서 100점짜리 답안지는 있을 수 없다는 것이 그의 소신이기도 하다.

“우리 세대는 의학을 영어로 배웠기 때문에 환자들의 이야기를 들으면 괴리감이 느껴지곤 했어요. 어느 환자가 망사스타킹을 신은 것 같아 겁나서 병원에 왔다고 하셨는데 처음에는 그 말을 이해하지 못했어요. 다리에 실핏줄이 엉겨 붙은 증상을 보고 이보다 더 정확한 표현은 없겠다고 생각했습니다. 환자는 진실을 말했는데 의사가 이해를 못 한 거죠. 환자에게 답이 있으니 환자에게 배워야 해요.”

그가 서울대학교병원을 정년퇴직하고 동네 의원을 개원한 이유도 결국은 환자였다. 서울대학교 의대 교수가 정년 퇴임하자마자 동네의원을 연 것이 처음이어서 화제를 모으기도 했는데, 김성권 원장은 더 많은 환자를 더 가까이에서 만나고 싶은 마음이 컸다고 한다.

“몇몇 병원에서 원장 제의를 받았는데 그러면 환자를 볼 수가 없어 거절했어요. 대학병원에서 해왔던 최고 수준의 진료를 할 수 있는 문턱 낮은 병원을 차리고 싶었고 지금까지 잘 이루어지고 있는 것 같습니다.”

세계 콩팥의 날에 맞춰 첫 진료를 시작한 서울K내과의원은 검사 당일 결과를 확인할 수 있는 시스템을 도입하고 투석기도 39대나 들여놨다. 웬만한 대학병원 신 장내과 못지않은 시스템을 갖추었으니 ‘대학병원 같은 동네 의원’을 만들고 싶은 그의 바람이 이루어진 셈이다.

전 국민의 건강을 위해,

‘싱겁게 먹기’ 전도사

김성권 원장은 지금도 하루에 환자 30여 명을 만나고 있으니 50만 명은 족히 넘는 신장병 환자를 진료해왔다고 할 수 있다. 하지만 마음 한구석에 늘 갈증이 있었다.

“의사는 환자를 직접 본다는 장점도 있지만, 더 많은 환자를 보지 못한다는 단점도 있어요. 그간 저한테 오는 환자들만 볼 수 있었잖아요. 그렇다면 저에게 오지 않는 환자들에게도 도움을 줄 수 있는 방법이 뭘까 고심하다가 신장병의 기본인 싱겁게 먹기를 실천한다면 굳이 저한테 오지 않아도 되겠다고 생각했습니다.”

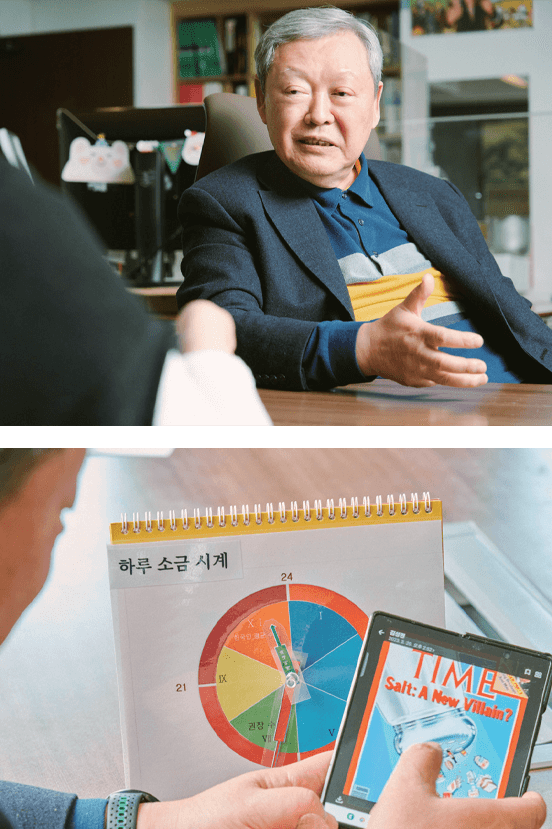

김성권 원장을 찾는 이들은 주로 혈액투석이나 신장이식 등의 치료가 필요하며 일상생활이 어려울 정도로 중환자들이어서 그는 큰 병으로 이어지기 전에 고통을 덜 수 있는 방법을 고민해왔다. 많은 사람에게 도움이 되는 방법은 결국 모든 질환의 근본적인 문제인 짜게 먹는 습관을 개선하는 것이라 판단해 사단법인 ‘싱겁게먹기실천연구회’를 창립하고 전 국민을 대상으로 건강한 식습관을 전달하는 건강 전도사로 활동하고 있다. 얼마 전 TV프로그램에 직접 출연해 싱겁게 먹기의 중요성을 역설해 화제를 모으기도 했는데 그 영향으로 더 많은 사람이 경각심을 가지게 돼 조금은 다행스러운 마음이란다.

“우리나라 평균 소금 섭취량이 11~12g 정도인데 제 환자들은 8~9g을 드십니다. 처음보다 2g가량 줄인 것인데 소금 섭취량 2g을 줄이는 데 영국은 10년이 걸렸습니다.”

12년째 싱겁게먹기실천연구회 활동을 해오면서 김성권 원장이 느낀 점은 건강하게 살려면 싱겁게 먹어야 한다는 것을 많은 사람이 알고 있지만 이를 실천에 옮기기까지는 아직 요원하다는 점이다.

“정부나 지방자치단체에서 싱겁게 먹기 캠페인을 벌이지만 주변에 다 짠 음식이니 소금 섭취량을 줄이기가 어렵습니다. 싱겁게 먹기는 나부터 실천해야 가족과 내 주변 사람들이 뒤따르게 되고 나아가 사회 전체가 움직일 수 있습니다.”

유명한 대학병원 교수가 개원의가 된 것을 두고 이례적인 행보라는 말을 하기도 한다. 김성권 원장은 환자가 최고의 선생님이니 선생님 가까이에 가는 것이 더 현실적인 선택이라며 크게 개의치 않는다. 오히려 정년이 지난 지금까지 진료를 할 수 있고 찾아와주는 환자가 많다는 사실이 만족스럽고 감사한 마음이다. 환자를 만나는 것이 자신의 기쁨이며 자신을 만나는 것이 환자의 기쁨이니 머리가 명쾌하게 돌아가고 두 발로 걸을 수 있을 때까지 환자를 만나 서비스를 하겠다는 것이 의사로서 그의 신념이다. 마지막으로 김성권 원장이 생각하는 좋은 의사의 정의를 물으니 간결한 대답이 돌아왔다.

‘동시대 환자들이 가장 필요로 하는 사람’이라고.